Der Anleger Kottbusser Brücke

Teil 1. Die Reederei Otto Schmidt und die Ankerklause

Mein Bericht im RBB

Mein aufwendig recherchierter Bericht - vom Interview mit dem letzten lebenden Angehörigen der ehemals stadtbekannten Reederei Schmidt bis zur Suche in den Bauaktenarchiven und der Wasserstraßenverwaltung - ließen auch den RBB aufmerksam werden. Und so kam es, das ich für die RBB-Dokumentation "Die 30 legendärsten Berliner Gasthäuser" dem Inhaber der "Ankerklause" über meine Forschungsergebnisse zur Geschichte seiner Gaststätte berichte - vor laufender Kamera des Fernsehens des rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg).

Den Sendebeitrag des RBB können Sie übrigens gleich mit einem Klick auf das Video anschauen...

Vorwort1

1 | Die Lösung eines Rätsels...

Text: Lutz Röhrig Bild: Familie Schmidt und Lutz Röhrig

Manchmal ist es etwas Unerwartetes, was einem der Lösung eines alten Rätsels näherbringt. Eines Tages erreichte mich ein Anruf. "Mein Name", so stellte sich der Anrufer vor, "sei Schmidt". Jaaa? so meine Antwort. "Ich bin Heinz Schmidt, Sohn von Hans Schmidt, dem bruder des Reeders Otto Schmidt." Er sei durch Verwandte auf den Artikel über den Schiffsanleger Kottbusser Brücke und dem Lokal "Ankerklause" aufmerksam gemacht worden - und er hätte ein paar alte Fotos und Dokumente, ob ich an diesen interessiert sei?

Und so kam es zu einem äußerst spannenden Nachmittag bei Kaffee und von uns mitgebrachten Kuchen. Alte Fotos wurden gezeigt und viele, bislang kaum bekannte Dinge über die einst stadtbekannte Reederei Otto Schmidt erzählt. Denn die üblichen Quellen geben über die Reederei, trotz ihrer damaligen Bedeutung, nur wenig Auskunft. Die Kehrseite: Der Artikel über den Schiffsanleger musste nun neu geschrieben werden...

| Schiffspatent des Wilhelm Schmidt zu Havelberg,1859. Wilhelm Schmidt war der Ururgroßvater von Heinz Schmidt.

Text: Das dem Schiffer Wilhelm Schmidt zu Havelberg zugehörige Segelschiff mit der Nummer IX 1824 versehen und unter solcher im hiesigen Schiffsverzeichnis eingetragen, von 1912 Centner Tragfähigkeit und im Jahre 1858 neu gebauet, ist von dazu bestellten und verpflichteten Sachverständigen in allen Teilen und Zubehör sorgfältig geprüft, und zur Schiffahrt auf der Elbe vollkommen gut und tüchtig befunden worden. Auf Grund dieses technischen Zeugnisses ist daher dem Eigenthümer gedachten Fahrzeuges gestattet worden, das letztere zum Elbschiffahrts-Betriebe so lange benutzen zu dürfen, als es sich in erwähntem, guten Zustande befindet und darin erhalten wird. Urkundlich ist hierüber gegenwärtiges Schiffs-Patent unter amtlicher Vollziehung und Besiegelung ausgefertigt worden.

Perleberg, den 12ten März 1859

Königlicher Landrath der Westprignitz

Von Saldern – Plattenburg

Und so beginnt die Geschichte des später an der Kottbusser Brücke errichteten Anlegers im Grunde bereits vor der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als Otto Schmidt (15.4.1859-1916) und seine Frau Auguste (geb. Lange, 2.5.1868-1921) mit ihrem Kahn Obst und Gemüse nach Berlin brachten, das sie in einem eigens errichteten hölzernen Verkaufshäuschen an der damaligen Straße "An der Stralauer Brücke" verkauften.

Die zwischen der heute nicht mehr bestehenden Waisenbrücke und der Jannowitzbrücke gelegene, einst vom Stralauer Tor an der heutigen Brückenstraße kommende Uferstraße, hatte den Namen nach der schon damals nicht mehr bestehenden Stralauer Brücke über dem Königsgraben - einem schon seit dem Mittelalter bestehenden, unter dem großen Kurfürsten im Rahmen seiner neuen Wallanlagen veränderten Festungsgraben, erhalten, der hier einst von der Spree abzweigte und für den Bau der Stadtbahn zugeschüttet worden war.

| Frau Hannelore Schmidt (links) in den 1960er Jahren an Bord eines der Schiffe der Reederei, wo sie als Verkaufskraft arbeitete.

Erst nach dem Ende umfangreicher Bauarbeiten (Anlage des Waisentunnels der U-Bahn, Neubau der Ufermauern) war am 15. Dezember 1930 die Straße "An der Stralauer Brücke" mit in das bereits seit 1905 bestehende "Rolandufer" einbezogen worden. Die in vielen Quellen zu findende Angabe der Stralau mit Mitte verbindenden "Schillingsbrücke" als erstem Standort der Reederei ist schlichtweg ein Irrtum, wie Dokumente, Berichten des Herrn Schmidt und alte Postkarten belegen.

Otto Schmidt entstammte einer alten Schifferfamilie. Bereits sein Urgroßvater Wilhelm Schmidt war Elbschiffer in Havelberg gewesen. Der Bedarf Berlins an frischem Obst und Gemüse bot ihm eine willkommene Einnahmequelle. Offenbar mit gewissen Erfolg, denn einen eigene, wenn auch kleine Verkaufsbude am Ufer- noch dazu im Zentrum unmittelbar neben der Waisenbrücke- konnten sich nur die wenigsten leisten.

Meist wurden Obst und Gemüse von den Schiffern direkt aus dem Kahn verkauft. Der Berliner Ausspruch "Det is ja der reinste Äppelkahn" für ein eher kleines, minderwertiges Schiff stammt aus jener Zeit.

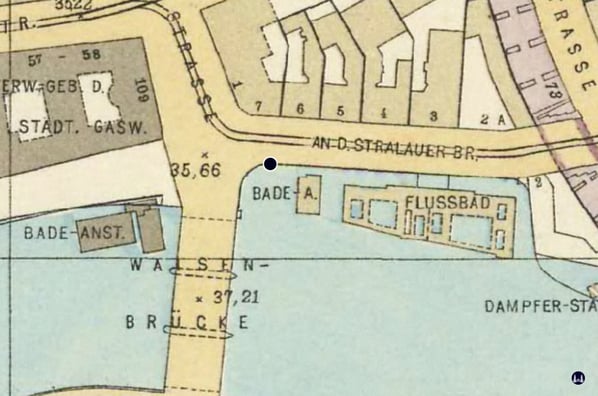

| Dieser Ausschnitt aus dem Straube - Plan von 1910 (Quelle: HistoMapBerlin) zeigt die Straße "An der Stralauer Brücke" und die hier ansässigen Badeanstalten. Die Anlegestelle der Reederei Schmidt befand sich im Winkel zwischen der Waisenbrücke und der benachbarten "Bade-Anstalt". Der Standort des Verkaufshäuschen ist mit einem blauen Punkt markiert.

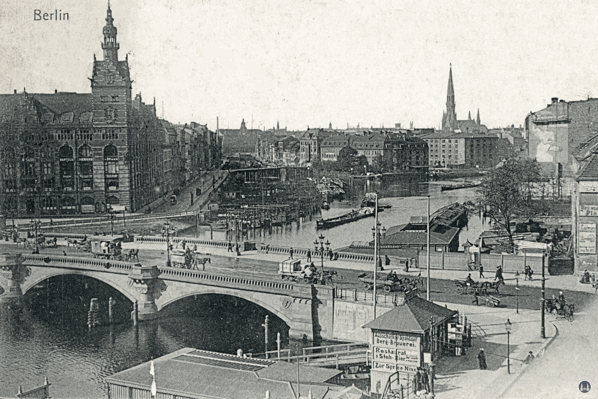

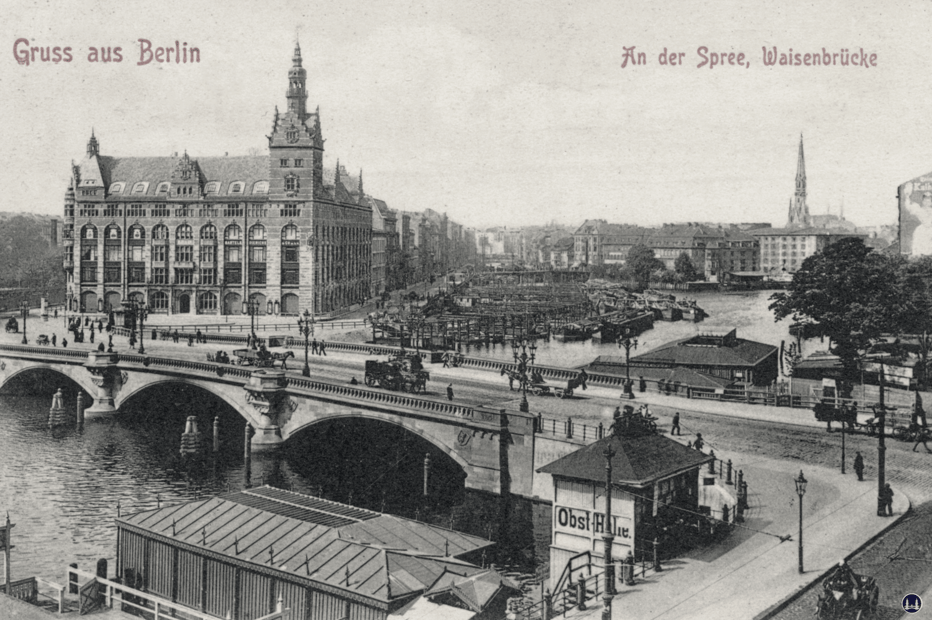

| Postkarte der Waisenbrücke, aufgenommen etwa um 1900. Links ist das im Krieg zerstörte Kaufhaus "Neu-Köln" am Märkischen Platz zu sehen, an dem sich auch das Märkische Museum befindet. Im Hintergrund rechts die Petrikirche. Im Vordergrund die für unsere Geschichte interessante Obst - Halle an der damaligen Straße "An der Stralauer Brücke", dem heutigen Rolandufer. Postkarte: Sammlung Röhrig.

| Die Postkarte, welche den Datumsstempel von 1918 trägt, zeigt die nun zum Restaurant und Steh-Bier- Halle "Spreenixe" umgewandelte ehem. Obst-Halle. Neu entstanden ist zu diesem Zeitpunkt eine quer zur Bierhalle verlaufende Schiffsbrücke, da die Schiffe hier auf Grund der engen Platzverhältnisse zwischen Brücke und Badeanstalt nur mit dem Bug voran festmachen konnten. Postkarte: Sammlung Röhrig.

Reederei2

2 | Gründung der Reederei Otto Schmidt

Nach dem Tod von Otto Schmidt Senior im Jahr 1916 wurde das Verkaufshäuschen, das bislang als "Obsthalle" diente, zur "Bierhalle" mit dem Namen "Zur Spreenixe" umgewandelt, wie eine alte Postkarte von 1918 zeigt. Offenbar war nun alkoholisches mehr gefragt als Obst. Doch blieb es keineswegs bei dieser Veränderung. Otto Schmidts Sohn, Otto jun. (25.9.1900-5.8.1966) begründete am 2. September 1920 die "Reederei Otto Schmidt", die er zusammen mit seinen beiden älteren Brüdern Hans (20.3.1895-29.11.1954) und Paul (6.6.1889-20.9.1963) betrieb. Die Bierhalle diente nun auch dem Verkauf von Fahrkarten.

Erstes Motorschiff der Reederei war die je nach Quelle zwischen 130-180 Personen fassende "MS FORELLE", mit der 1921 der Schifffahrtsbetrieb aufgenommen wurde. Im Dienst blieb sie bei der Reederei vermutlich bis ca. 1924, da dann der erste Neubau, die "MS Pik AS" bei der Werft Bruno Winkler für die Reederei Schmidt fertiggestellt worden war. Das Schiff wies jedoch eine schlechte Wasserlage auf, so dass das Heck zusätzlich beschwert werden musste. Die "Pik AS" wurde daher noch 1925 an eine andere Reederei zur Pacht weitergeben und bis spätestens 1928 verkauft.

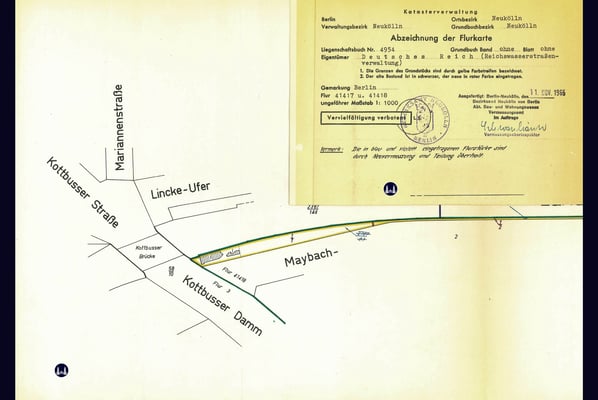

Gegen Ende der 1920er Jahre musste die Reederei Ihren angestammten Liegeplatz "An der Stralauer Brücke" auf Grund von Baumaßnahmen aufgeben. Das gesamte Ufer einschließlich der Schiffsanlegestellen wurde neu gestaltet und erhielt sein heutiges Aussehen ohne Buden und Badeanstalten. Otto Schmidt entschied, die Hauptanlegestelle ans Neuköllner Maybachufer unmittelbar neben der Kottbusser Brücke zu verlegen, wo bereits ein Anleger der Reederei bestand. Ein Dokument aus dem Jahr 1937, bei dem es um die Verlängerung des vertraglich der Reederei am 11. Juli 1929 zugesprochenen Uferwegs am Maybachufer über weitere 30 m auf dann 70 m bis zu einem unterirdischen Tank (wohl für Schiffsdiesel) geht, scheint indirekt die Verlegung für das Jahr 1929 zu bestätigen.

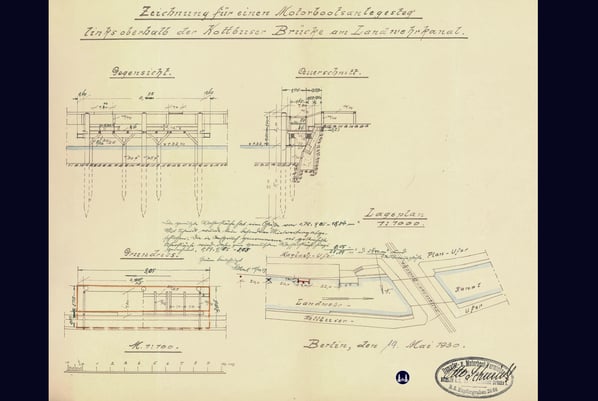

Doch die vorhandene schmale Brücke im Bereich der Steintreppe konnte angesichts der Größe der Schiffe kaum auf Dauer genügen. Ein vom 9. Mai 1930 stammender Antrag belegt den Bau eines weiteren, zweiten Anlegestegs als zusätzlichen Ein- und Ausstieg am Maybachufer, welcher allerdings keine Verbindung zum bestehenden an der Steintreppe besitzt. Das Dokument trägt die Unterschrift Otto Schmidts.

| Bauantrag zur Errichtung eines weiteren Anlegestegs am Maybachufer vom 19.5.1930. Der hier als "Kottbusser Ufer" eingezeichnete Straßenzug ist das heutige "Paul-Lincke-Ufer" bzw. rechts der Brücke das "Fraenkelufer", an dem sich auch die Synagoge Fraenkelufer befindet. Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel (WSA).

Aus Sparsamkeit, aber wohl noch mehr aus Sentimentalität den verstorbenen Eltern gegenüber, beschlossen die drei Söhne, das alte Verkaufshäuschen mit der "Bierhalle" zur neuen Anlegestelle mitzunehmen. Trotz der Verlegung der Hauptanlegestelle zur Kottbusser Brücke verblieb das Büro der Reederei Otto Schmidt jedoch weiterhin an der Waisenbrücke, allerdings erhielt die Adresse ab 1930 auf Grund der Umbenennung der Uferstraße nun den Namen "Rolandufer". Auch die Hausnummer wechselte: von 1 nach 9. Stets blieb es aber das Haus kurz vor der Ecke zur Waisenstraße.

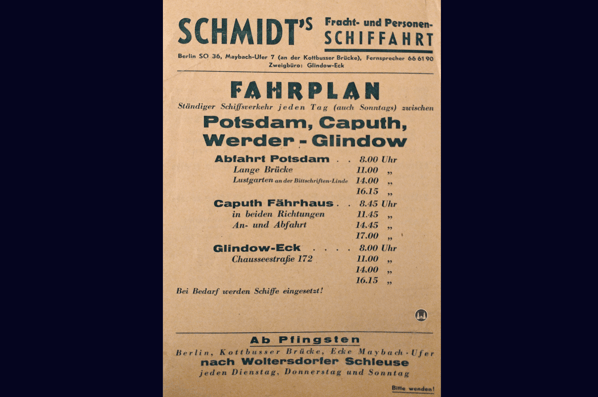

Die Reederei Otto Schmidt stellte in den kommenden Jahren weitere Schiffsneubauten in Dienst, zu denen auch vier nach den Assen des Kartenspieles benannte Schiffe gehörten. Bald wurde sie als "Reederei der vier Asse" stadtbekannt, obwohl auch Schiffe unter anderer Namensbezeichnungen in ihren Diensten standen. Zum geschäftlichen Erfolg der Reederei trugen vor allem - neben Ausflugsfahrten in die Umgebung Berlins wie z. B. Potsdam, wo sich an der Langen brücke eine weitere Anlegestelle der Reederei befand - auch Fernfahrten mit der "MS KREUZ AS" von Berlin nach Stettin und Hamburg bei.

Eine besondere Bedeutung hatten dabei für die Reederei die Fahrten nach Glindow am Scharmützelsee (heute ein Ortsteil von Werder an der Havel) - dem Stammsitz der Familie Schmidt.

| Die Anlegestelle Kottbusser Brücke noch ohne das von der alten Anlegestelle an der Waisenbrücke mitgenommene Verkaufshäuschen. Im Hintergrund links das später im Krieg zerstörte Kaufhaus Jahndorf am Kottbusser Damm. An seiner Stelle entstand nach dem Krieg das "Bilka" - Kaufhaus des Hertie-Konzern.

Krieg3

3 | Krieg und Nachkriegszeit

Der Krieg führte zu einer weitgehenden Einstellung des Ausflugsschiffsverkehrs. Lediglich Schiffe mit Dampfantrieb durften noch verkehren. Schiffsdiesel wurde nun an anderer Stelle gebraucht. Bereits ab 1937 führte die "Kreuz As", das größte Schiff der Reederei, Transportdienste führ die Wehrmacht durch. 1944 wurde sie beim Transport von Flugbenzin bei Schildhorn von einer Brandbombe getroffen und sank auf Grund des sich rasant ausbreitenden Feuers derart schnell, das Heinz Schmidts Onkel keine Zeit mehr fand die Ventile zu öffnen um das Schiff kontrolliert zu versenken.

Ebenfalls bereits vor dem Krieg wurde damit begonnen, vieles, was von den Unternehmen und der Regierung als wichtig erachtet wurde, aus Berlin hinaus an zumindest scheinbar sichere Orte zu verlagern. Dies betraf auch die nunmehr staatliche Filmgesellschaft UFA, welche Ihr Material mit der "Glindow" nach dem gleichnamigen Ort bei Werder zu einer Ziegelei transportieren ließ, deren alte Ringöfen als relativ sicher vor den Einwirkungen von Bomben galten. Tatsächlich überstand dieses Material hier den Krieg - die Ziegelei, vermutlich jene des mit Otto Schmidt befreundeten Herrn Blasen, wurde jedoch nach dem Zusammenbruch geplündert.

| Der Wiederaufbau der Kottbusser Brücke hat im Frühjahr 1949 begonnen. Auf der linken Seite der Brücke ist noch ein Rest der alten Brücke sichtbar, welcher die Sprengungen der Wehrmacht in den letzten Kriegstagen überstanden hatte. Zerstört, allerdings durch Bomben, ist auch das Eckhaus am Kottbusser Ufer (heute Fraenkelufer) Ecke Kohlfurter Straße. Im Vordergrund der Anleger mit dem links im Anschnitt zu sehenden "Trink- und Imbisshalle" der Reederei Schmidt.

| Die Anlegestelle an der Kottbusser Brücke im Jahre 1947. Außen rechts die "Rheingold", die zuvor der Reederei Max Pohl gehört hatte. Ebenfalls Max Pohl hatte die zuvor unter den Namen "Freischütz" gelaufene "Karo As" gehört. Beide Schiffe fuhren für die "Schmidt Fahrgastschifffahrt Glindow" - der Reederei von Joachim Schmidt, siehe nachfolgendes Kapitel. Ganz links die "Helvetia", spätere "Pik-AS".

Mit dem Ende des Krieges kam der Schifffahrtsbetrieb endgültig zum erliegen. Treibstoff und auch Kohlen war knapp, viele Schiffe und Anlegestellen waren zerstört. Zudem behinderten Trümmer der von der Wehrmacht in den letzten Tagen des Kriegs gesprengten Brücken jeglichen Schiffsverkehr, insbesondere im Landwehrkanal. Auch die Kottbusser Brücke war durch die Sprengungen der Wehrmacht schwer gezeichnet. Nur ein kleiner Rest samt der Sandstein - Balustrade war auf der Seite des Plan- und Fraenkelufers stehengeblieben und diente den Fußgängern als behelfsmäßiger Übergang. Erst 1949 begann der Wiederaufbau dieser wichtigen Straßenverbindung.

Den Krieg unbeschadet überstanden hatten hingegen immerhin zwei Schiffe der Reederei Schmidt, zu denen auch die 1938 erbaute „Pik-As“ gehörte, die Otto Schmidt 1947 an seinen Freund Johann Blasen zumindest formal weitergab. Blasen, der in Glindow eine Ziegelei betrieb, war Schweizer Staatsbürger und ließ das Schiff in "Helvetia" umbenennen. Mit der "Helvetia" unternahm Schmidt, wie vor dem Krieg wieder Fahrten ins Umland. Der besondere Status des Schiffs gab eine gewisse Garantie für die zunehmend eingeschränkten Fahrten aus West-Berlin heraus in die "Sowjetische Besatzungszone" (ab 1949 DDR), zu der auch Glindow, der einstige Stammsitz der Familie Schmidt, nun gehörte. 1951, als Fahrten ins Umland zunehmend schwieriger wurden, ging das Schiff offiziell wieder an Schmidt zurück, der es in "Karo-As" umbenannte.

Auch die „Herz-As“ hatte den Krieg überstanden und wurde lediglich instand gesetzt. 1946 kaufte Schmidt, der die Reederei weiterhin mit seinen Brüdern Hans und Paul betrieb, die 1928 gebaute „MS Barbara“ aus Holland, die er auf 36,5 m verlängern und in „Pik-As“ umbenennen ließ.

1954 wurde auch das Wrack der bei einem Brandbombenangriff gesunkenen "Kreuz As" gehoben und in der Werft Glindow aufgelegt. Doch statt des ursprünglich geplanten Einsatzes für die Reederei des in Glindow lebenden Sohn von Hans Schmidt, Joachim Schmidt, erwarb 1957 Otto Schmidt mit Genehmigung der Sowjets das Schiffswrack und ließ es bis Juli 1958 für den Einsatz in West-Berlin aufarbeiten und erheblich vergrößern.

Schmidt hatte damit wieder seine "vier Asse" zusammen, allerdings konnte er mit seinen Schiffen nun 1500 Personen, statt, wie vor dem Krieg, ca. 980 Personen befördern. Fahrten ins Umland allerdings waren seit 1952 - und damit bereits 10 Jahre vor dem Mauerbau - für Schiffe aus West-Berlin nicht mehr möglich.

| Die "Karo-AS", ursprünglich als "Pik-As" für Schmidt erbaut, hatte Schmidt 1947 an seinen Schweizer Freund Johann Blasen weitergegeben, der das Schiff in Helvetia umtaufte. Aus dieser Zeit stammt das kurz vor dem Bug zu sehende Schweizer Wappen. 1951 ging das Schiff wieder als "Karo-As" an Schmidt zurück. Auf dem Foto liegt das Schiff an der inzwischen wiederhergestellten Kottbusser Brücke. Im Hintergrund die Ruine des einstigen "Jahndorf- bzw. Union - Kaufhauses" am Kottbusser Damm. Später wird hier das Kaufhaus "Bilka" entstehen, das zur Hertie - Gruppe gehörte.

| Diese Aufnahme der im Gegensatz zu den Häuserfassaden vollständig renovierten "Trink- und Imbisshalle" der Reederei Schmidt stammt von einem ehem. Mitarbeiter eines Getränkeunternehmens, welcher die zur Verfügung gestellten Werbeträger (wie hier die Leuchtreklame auf dem Dach) vor Ort zu fotografieren hatte. Zwischen dem Imbiss und dem Zeitungskiosk besteht noch immer eine Lücke, um die zum Wasser hinabführende Treppe erreichen zu können. Foto von "H.Bmaier /gluecksflaschenpost@aol.com"

| Foto des Bürostandortes der Reederei Otto Schmidt am der Schiffsanlegestelle gegenüberliegenden Paul - Lincke - Ufer Nr. 44. Otto Schmidt selbst wohnte in der dritten Etage des Hauses, dessen Balkon mit Blumenschmuck nicht zu geizen scheint... Die Aufnahme entstand vermutlich Anfang der 1960er Jahre, da der mittig zu sehende Ford P2 von 1957 bis 1966 gebaut wurde und links noch ein Mercedes der ersten Nachkriegsserie steht.

| Prospekt der Reederei Schmidt nach der Inbetriebnahme aller 4 Asse. Die "Kreuz - As" konnte sogar während der Fahrt per Funktelefon erreicht werden. Abgesehen von der Hauptanlegestelle an der Kottbusser Brücke gab es weitere Haltemöglichkeiten im Landwehrkanal an der (alten) Zossener Brücke, der Potsdamer Brücke sowie am (Tier-)garten-Ufer bei der TU / Zoo. Zudem wurde Schildhorn angefahren.

Erfrischungshalle4

4 | Die Erweiterung der "Erfrischungshalle"

Die Reederei Otto Schmidt gehörte zu den bekanntesten Reedereien Berlins. Otto Schmidt hatte es verstanden, die Reederei auch in der schwierigen Zeit nach dem Krieg und der sich abzeichnenden Teilung weiterhin nicht nur am Leben zu erhalten, sondern sie zu einer der beliebtesten Reedereien im Westteil der Stadt avancieren zu lassen. Dies hatte auch Konsequenzen für die alte "Warte- und Erfrischungshalle", die im Kern noch immer jene "Bierhalle" war, die einst von der alten Anlegestelle am Rolandufer hierher zur Kottbusser Brücke versetzt worden war. Das Platzangebot war bescheiden, ein Raum für die Büroarbeit fehlte ebenso wie Toiletten.

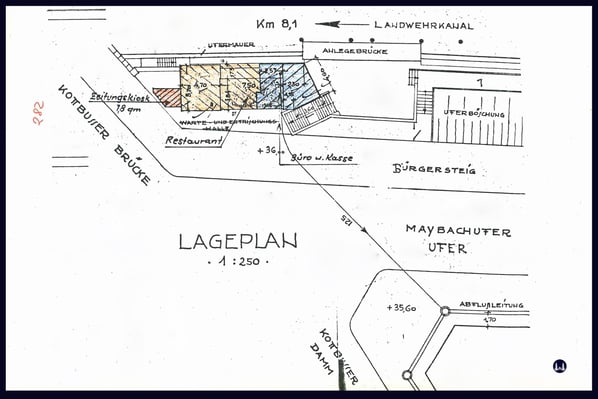

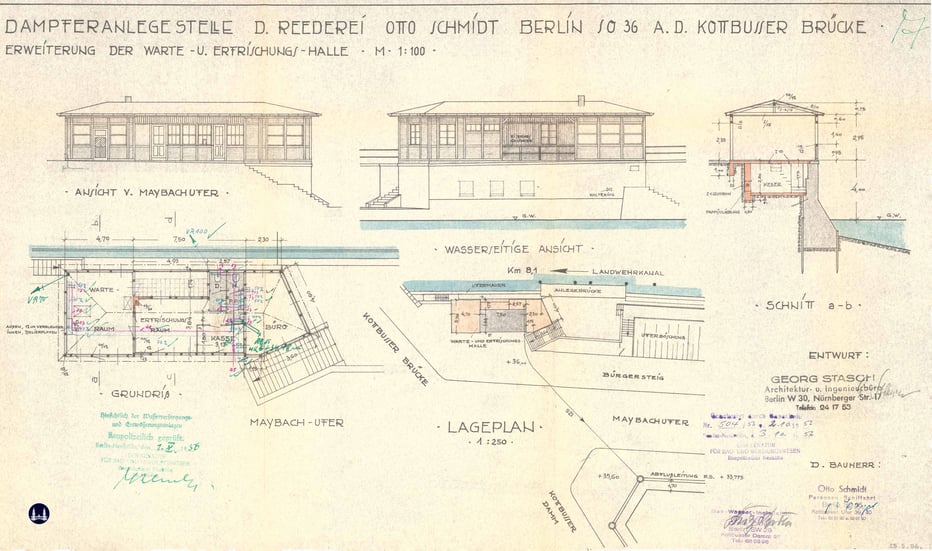

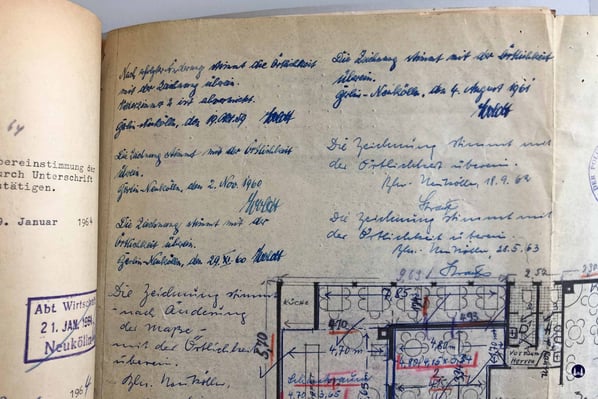

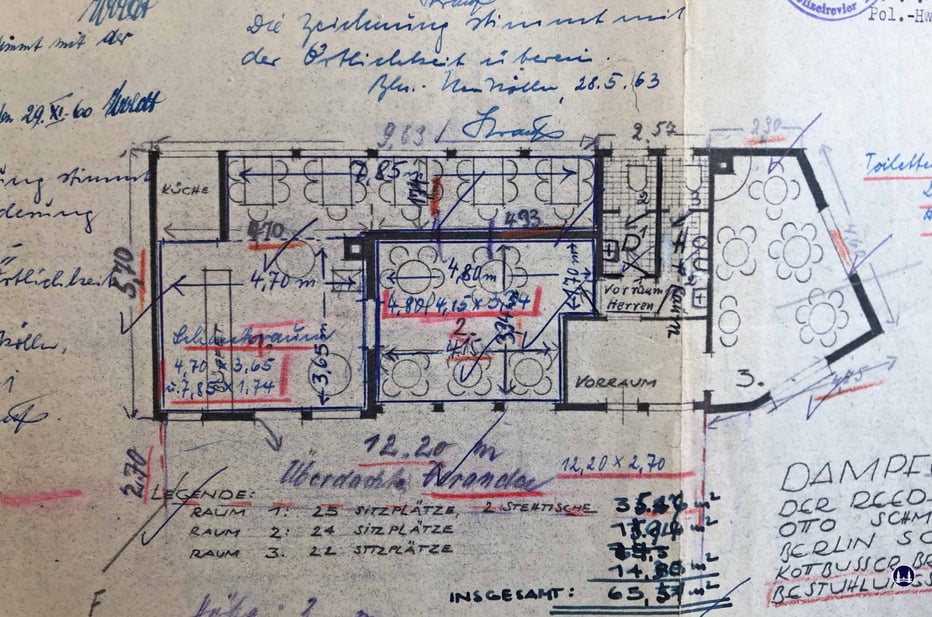

Unterlagen über die 1956 durchgeführte Erweiterung waren bislang nicht weiter bekannt, da für den aktuellen Betrieb lediglich die Pläne der 1987 durchgeführten 2. Erweiterung, die den "Ist-Stand" wiedergeben, von Bedeutung sind. Nach längeren Recherchen fanden sich in den Akten des "Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel (WSA) wie auch des Bauaktenarchivs Neukölln einige Schriftstücke und Zeichnungen über die 1956 durchgeführten Erweiterungsmaßnahmen.

| 1956 wurde die "Erfrischungshalle" bis zum benachbarten Zeitungskiosk erweitern. Hierzu wurde, wie die Aufnahme zeigt, ein Ständerwerk aus Holzbalken errichtet, das sich in den Abmessungen an dem bestehendem Gebäude orientierte. Gut erkennbar, das der Anbau um eine Balkentiefe breiter als der Bestandsbau ist - der erste Balken wurde hier aufgeschraubt (wie auch auf der Seite des Büroanbaus). Dies ergibt sich auch aus der Bauzeichnung.

| Detailskizze von 1956. Der Mittelteil des erheblich erweiterten Gebäudes wird nun zum "Restaurant", durchgestrichen ist hingegen die alte Bezeichnung "Warte- und Erfrischungshalle". Hieraus geht hervor, das das ursprüngliche, vom Rolandufer hierher versetzte ehem. "Bierhalle" den Kern des Gebäudes bildet - bis heute.

Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel (WSA).

| Bauzeichnung der hier ausdrücklich als "Erweiterung" der "Warte- und Erfrischungshalle" bezeichneten Baumaßnahme von 1956. Unten rechts ist im Grundriss die bisherige "Warte- und Erfrischungshalle" dunkel unterlegt. Die hinzugekommenen Anbauten links (bis zum Kiosk) und rechts (der neue Büroteil mit seinem großen Fenster und der zur Anlegebrücke führenden Treppe) sowie nach vorn bis hart an den Kanalrand erhielt zur Unterscheidung einen eher rötlichen Farbton.

Quelle: Bauaktenarchiv Neukölln

Die Zeichnung des Bauaktenarchivs Neukölln zeigt deutlich, wie die Erweiterungen um den Bestandsbau "herumgebaut" worden sind. An der Westseite reichte das nun als "Restaurant" bezeichnete Lokal bis an den alten Zeitungskiosk, im Norden direkt bis an den Uferrand und an der Ostseite entstanden neben Toiletten auch ein Büroraum. Die Planung dieser umfassenden Erweiterung oblag den damals bekannten Architekturbüro Georg Stasch in der Nürnberger Straße in Charlottenburg. Auch an der Wahl dieses namhaften Architekten lässt sich ablesen, das die Reederei Otto Schmidt einen hohen Stellenwert in Berlin besaß.

Georg Stasch, über dessen Lebensdaten und Oeuvre leider noch immer nur wenig bekannt ist, gehörte, wie meine Recherchen ergaben, zu den prägenden Architekten des West-Berlins der Nachkriegszeit. Die einzigen bislang bekannten Bauten fanden daher auch Eingang in die Landesdenkmalliste. Hierzu gehört der 1957 entstandene Verwaltungsbau der AEG unmittelbar an der berühmten AEG - Turbinenhalle, Huttenstraße 12-16 sowie der 1960 entstandene Autoverkaufspavillon der Adam Opel AG einschließlich sonstiger Nebenbauten auf dem Opelgelände an der Bessermerstraße 28-36. Die Auswertung der Unterlagen stellen daher auch in Hinblick auf Georg Stasch eine Entdeckung dar.

| Straßenfront des von Georg Stasch errichteten Verkaufsgebäudes an der Bessermerstraße (links) sowie die gleichfalls von ihm stammende Hofeinfahrt mit Pförtnerloge. Bis zum heutigen Tage werden hier Opelfahrzeuge, seit 1993 allerdings nicht mehr durch die Opel Automobile GmbH direkt, sondern durch die Fa. Kadea (Kaufhaus des Autos), verkauft und repariert.

Paechter5

5 | Die Pächter der Ankerklause

Nur wenig ist an Unterlagen über die Pächter der Gaststätte "Zur gemütlichen Ankerklause" zu finden. Belegt ist dies lediglich für die Zeit nach dem Umbau und der Vergrößerung der Gaststätte, so das davon ausgegangen werden kann, das in der Zeit davor die Reederei Schmidt diese vermutlich selbst betrieb.

Erster bekannter Pächter ist ein nicht näher benannter Herr Horst Hoffmann. Dieser wird zum 3.1.1964 durch das Ehepaar Lange abgelöst. Im an den Bezirk Neukölln gerichteten Antrag auf Schankerlaubnis gibt der am 16. Juni 1901 in Berlin geborene Curt Hugo Willi Lange (geb. 16. Juni 1901) an, als Qualifizierung auf eine rund 20-jährige Tätigkeit als Kellner verweisen zu können. Als Eltern - eine damals übliche Angabe - werden Adolf Lange (geb. 8.8.1869) und dessen Ehefrau Hulda geb. Hansch angegeben. Seine am 14.2.1915 in Berlin als Gertrud Therese Herzog geborene Ehefrau war zudem ebenfalls über viele Jahre als Schankwirtin tätig. Als deren Eltern werden Otto Herzog und dessen Ehefrau Gertrud geb. Helbig im Formular angegeben.

Am 27. Oktober 1967 verstirbt Herr Curt Lange. Seine hinterbliebene Ehefrau beantragt nun die Umschreibung der Schankerlaubnis auf ihren Namen, da sie selbst die Ankerklause weiterzuführen gedenkt. Dem wird ohne weiteres seitens des Bezirks Neukölln stattgegeben. Über viele Jahre führt nun Frau Gertrud Lange die "Ankerklause". Doch am 29.12.1981 übergibt sie die Gaststätte, da die Anlegestelle mittlerweile von der Reederei Riedel betrieben wird, aus Gesundheitlichen- und Altersgründen an Frau Margarete Riedel.

Glindow4

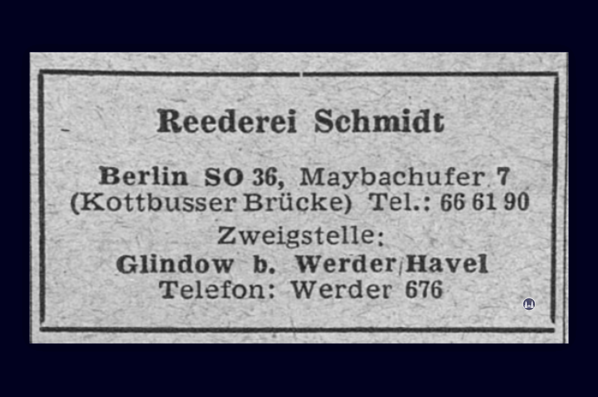

6 | Joachim Schmidt in Glindow

In den ersten Nachkriegsjahren wird im Berliner Adressbuch der mittlerweile im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands (ab 1949 DDR) liegende Stammsitz der Familie Schmidt in Glindow (Werder) noch als "Zweigstelle" der Reederei Schmidt am Maybachufer 7 genannt. Mit Unterstützung Otto Schmidts gehen auch in Glindow die Arbeiten zum Wiederaufbau eines Reedereibetriebs voran. Hier erwarb der weiterhin in Glindow lebende älteste Sohn von Hans Schmidt, Joachim Schmidt, zwei während des Kriegs im Scharmützelsee gesunkene Wracks und setzte diese wieder instand.

Am 28. Juni 1947 erhält die "Schmidt Fahrgastschiffahrt Glindow" die Gewerbegenehmigung. Mit seinen beiden Salon-Schiffen "Rheingold" und "Karo-As" befuhr er die Linien Potsdam (Lange Brücke)- Glindow sowie Potsdam - Phöben. Zudem transportierte er Obst und Gemüse auf dem Wasserweg aus Glindow und Werder nach Berlin und bot seine Schiffe für Betriebsausflüge an. Heinz Schmidt berichtete mir, das mit den Schiffen auch Hamsterfahrten von Berlin aus ins Umland durchgeführt wurden. Fotografien jener Zeit zeigen daher auch die Schiffe Joachim Schmidts an der nun in West-Berlin gelegenen Anlegestelle an der Kottbusser Brücke.

| In den frühen 1950er Jahren - das Büro der nun West-Berliner Reederei Otto Schmidt ist längst vom Rolandufer zum Maybachufer verlegt - werden noch Fahrten in die "Zone", auch zum alten Familienstammsitz in Glindow, unternommen. Erst 1952 war es West- Berlinern verboten, ins Umland zu fahren.

Am 4. April 1948 gab Joachim Schmidt "seiner Hildegard" das Jawort. 1957 erweiterte Joachim Schmidt seine Geschäftstätigkeit und kaufte - nach erhaltener Genehmigung zur Eröffnung eines Lastfuhrbetriebs - seinen ersten LKW, einen alten Renault, den er mühevoll aufarbeitete. 1958 musste Schmidt einen Kommissionsvertrag mit dem VEB Güterkraftverkehr in Potsdam abschließen. Auch die ihm hieraus auferlegten Transporte erfüllte er zuverlässig.

1962, ein Jahr nach dem Mauerbau, stellte Joachim Schmidt seinen Schifffahrtsbetrieb ein und verkaufte seine Schiffe. Fortan konzentrierte er sich nur noch auf den Speditionsbetrieb. Nach dem Tod Joachim Schmidts im Jahr 1985 übernahm sein Sohn Manfred den Betrieb. Er führte ihn als Privatbetrieb weiter, was in der DDR mit ihren staatlich gelenkten Firmen keineswegs einfach war. Doch der Betrieb überlebte. Heute, nach über 70 Jahren, gehört die Spedition Schmidt zu den erfolgreichen, noch inhabergeführten Unternehmen der Region. Aktueller Geschäftsführer ist weiterhin Herr Manfred Schmidt, der seinen Onkel, Herrn Heinz Schmidt, noch immer regelmäßig in Berlin besucht.