Die Gagfah-Siedlung

in Blankenfelde

Topanker

Gagfah1

1 | Die Gagfah-Siedlung in Blankenfelde

Text und Bild: Lutz Röhrig

Seit jeher ist die Architektur- und Siedlungsgeschichte des Berliner Umlands mein besonderes Interessengebiet. Denn angesichts des im 19. Jahrhundert bereits knappen Wohnraums im Stadtgebiet dehnte so mancher wohlbekannte Berliner Stadtentwickler, Architekt oder Immobilienunternehmer seine Tätigkeit auch ins benachbarte Umland aus oder versuchte dies zumindest.

Einer dieser Unternehmer war der Rittergutsbesitzer Karl von Carstenn-Lichterfelde (21. April 1874 - 4. Dezember 1936). Dieser war der Sohn des bekannten Berliner Bodenspekulanten Carl Heinrich Wilhelm Carstenn (12. Dezember 1822 - 19. Dezember 1896). Wilhelm Carstenn, welcher bereits Erfolg mit der Gründung der Hamburger Vorortvillenkolonie Marienthal gehabt hatte, übertrug das Konzept ab 1865 auch auf die Berliner Vorortgemeinde Lichterfelde-Ost (siehe Bahnhof Lichterfelde-Ost).

| Das ehem. "Schloss" Blankenfelde. Der zuletzt im Besitz der Gräfin von Wartensleben befindliche Gutshof geht 1928 an die Süd-Berlin Boden-AG. Die Gräfin bedingt sich aber noch ein Wohnrecht bis zum Jahr 1935 aus. Die Rot-Kreuz-Flagge auf dem Dach ist ein Hinweis auf die zeitweilige Unterbringung eines Lazaretts "im Schloss Blankenfelde" während des Ersten Weltkriegs.

| Neben Ein- und Zweifamilienhäusern errichteten die Gagfah auch zweistöckige Einlieger - Reihenhäuser mit zusätzlichem großen Dachgeschoss am heutigen Brandenburger Platz. Noch befinden sich an einem Teil dieser Gebäude in der Erich-Klausener-Straße die alten Fensterländen. Die Fenster selber sind hingegen bereits durch sprossenlose ersetzt worden.

Geschäftstüchtig wie er war, konnte er die Berlin-Anhalter-Eisenbahngesellschaft ebenso davon überzeugen, in Lichterfelde-Ost einen Haltepunkt anzulegen, wie er auch Siemens nahelegte, auf den Gleisen einer stillgelegten Baumaterialbahn die erste elektrische Straßenbahn der Welt zu eröffnen, die Lichterfelde-Ost nun mit Lichterfelde-West und der preußischen Hauptkadettenanstalt verbandt. Das Grundstück zum Bau der Kadettenanstalt hatte er als Schenkung dem Preußischen Staat überlassen, zudem trug Carstenn auch die Baukosten. Damit sollte die Attraktivität seiner Lichterfelder Grundstücke gesteigert werden. 1871, nachdem die erste Bauphase in Lichterfelde abgeschlossen war, plante er weitere Projekte , wie etwa die Villenkolonie Alsen am Wannsee.

Wilhelm von Carstenn-Lichterfelde wurde 1873 für seine Verdienste der Adelstitel verliehen, weswegen er sich nun "Wilhelm von Carstenn-Lichterfelde" nennen durfte. Das Jahr 1873 war für Carstenn, der bereits die Anlage neuer Kolonien in Wilmersdorf und Halensee geplant bzw. bereits in parzellierte Grundstücke umgesetzt hatte, jedoch auf Grund der allgemeinen Wirtschaftskrise und der dadurch bedingten Zurückhaltung von Käufern und der immens gestiegenen Baukosten für die neue Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde auch das Jahr seines wirtschaftlichen Ruins. 1896 verstarb Wilhelm von Carstenn-Lichterfelde in der bekannten Reform-Nervenheilanstalt Maison de Santé an der Schöneberger Hauptstraße.

Wilhelms am 21. April 1874 geborener Sohn, Karl von Carstenn-Lichterfelde, versuchte in den 1920er Jahren es seinem gescheiterten Vater gleichzutun. So erwirbt er 1927 Teile des Gutes Blankenfelde von der in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Gräfin von Wartensleben. Das erworbene Areal sollte parzelliert und an zahlungskräftige Berliner veräußert werden. Die naheliegende Frage, ob er wie einst sein Vater in Lichterfelde, auch in Blankenfelde Einfluss auf die Eisenbahn nehmen wollte, hier einen Haltepunkt einzurichten und damit den Wert seiner Grundstücke zu steigern, muss offen bleiben. Letztlich scheitert auch Karl von Carstenn - Lichterfelde finanziell, da der Absatz der Grundstücke in von Berlin aus nur schlecht erreichbarem Blankenfelde nicht wie erwartet verlief. Der aktenkundige Betrug seines Vermögensberaters tat ein Übriges dazu bei, dass Karl Konkurs anmelden musste.

Am 18. Oktober 1928 werden die Blankenfelder Besitzungen des Karl von Carstenn-Lichterfeldes versteigert und von der Süd-Berliner Boden AG erworben, einer Tochter der Dresdner Bank. Damit finden die Ambitionen von Karl von Carstenn- Lichterfelde ihr Ende. Karl verstirbt wenige Jahre später, am 4. Dezember 1936 in Berlin-Schöneberg.

Auch die Süd-Berliner Boden AG, welche die Liegenschaften von Karl von Lichterfelde-Carstenn ersteigert hatte, plant, dass Gut zu parzellieren und die Grundstücke an Bauwillige zu veräußern. Angesichts der eher abgelegenen Lage des Gutes und des nach wie vor fehlenden Eisenbahnhaltepunktes werden Kaufinteressierte aus Berlin mit Bussen und Autos zum Schloss Blankenfelde gefahren, wo die Süd-Berlin Boden-AG im Inspektorenhaus ein Verkaufsbüro eingerichtet hat.

Es entstehen ab 1935 durch die Süd-Berliner Boden AG etwa 200 Wohnhäuser. Über die Planungen der "Süd-Berliner Boden AG" und den ersten Bedenken hinsichtlich des Landschaftsverbrauchs sowie den Einwänden Bruno Tauts berichtet mein Artikel Siedlung Blankenfelde 1931 - Zeitgenössische Kritik am Bebauungsplan der "Süd-Berliner Boden AG"

Mittlerweile wird auch die damals größte gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Deutschlands, die Gagfah (Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten), auf das im Berliner Umland entstehende Projekt aufmerksam. Nach dem Verbot der Gewerkschaften ab 1933 war die ursprünglich gewerkschaftseigene Gagfah in den Besitz der "Reichsversicherungsanstalt für Angestellte" gelangt und nun entsprechend kapitalstark.

1934 erwirbt die Gagfah von der Süd-Berliner Boden AG ein größeres, zusammenhängendes Grundstück, auf dem sie quasi umgehend mit dem Bau der 148 von ihr geplanten Doppelhäuser beginnt.

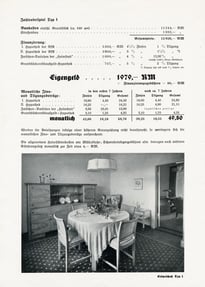

Die Gagfah errichtet zunächst standardisierte, eineinhalb geschossige Doppelhäuser, den sog. "Typ 1". Dieser 4-zimmerige Haustyp ist voll unterkellert, besitzt ein ausbaufähiges Giebeldach sowie ein Stück Gartenland zur Eigenversorgung. Die ersten 106 Häuser des Bauabschnitts "A" (Kiefernweg, Erich-Klausener-Straße) können bereits am 1. Oktober 1935 bezogen werden. An der Dorfstraße neben der alten Brennerei des ehem. Schloßgutes befindet sich auch das Musterwohnhaus, das kaufwillige Interessenten besichtigen können. Größter Wert wird auf eine einheitliche Gestaltung aller Häuser gelegt.

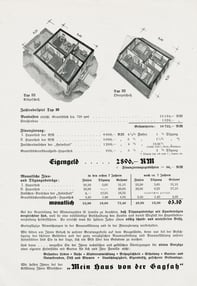

Die Bauabschnitte "B" und "C" mit weiteren 190 Häusern kommen bis zum 1. April 1936 hinzu. Diese Häuser liegen im Bereich des heutigen Drosselsteig, der Straße "An den Vier Ruten", der Karl-Liebknecht-Straße, dem Birkenweg und der Straße "Im Gehölz". Es entstehen dabei weitere Typenbauten mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen. Jedoch ist man zunehmend bestrebt, Material einzusparen. Der Architekt Otto Englberger, seit 1929 Mitarbeiter der Gagfah, versuchte dabei die strenge Uniformität der Siedlung durch verschiedene Details etwas abzumildern.

Das Ende der Bautätigkeit der Gagfah in Blankenfelde kommt mit dem Beschluss des NS-Regimes von 1940agfah auf Grund des Krieges sämtlichen Wohnungsbau einzustellen. Lediglich begonnene Projekte werden daher bis 1941 in Blankenfelde noch fertiggestellt. Der Bau eines Ortszentrums samt Kino am heutigen Brandenburger Platz wird daher nicht mehr realisiert.

| Etwas kleiner als der zweigeschossige Einliegerreihenhaustyp am Brandenburger Platz sind die anschließenden, sich ebenfalls in der Erich-Klausener-Straße befindlichen Reihenhäuser von der Gagfah konzipiert worden, die zwar lediglich über ein Vollgeschoss, dafür aber mit bereits damals ausgebauten Dachgeschoss verfügen.

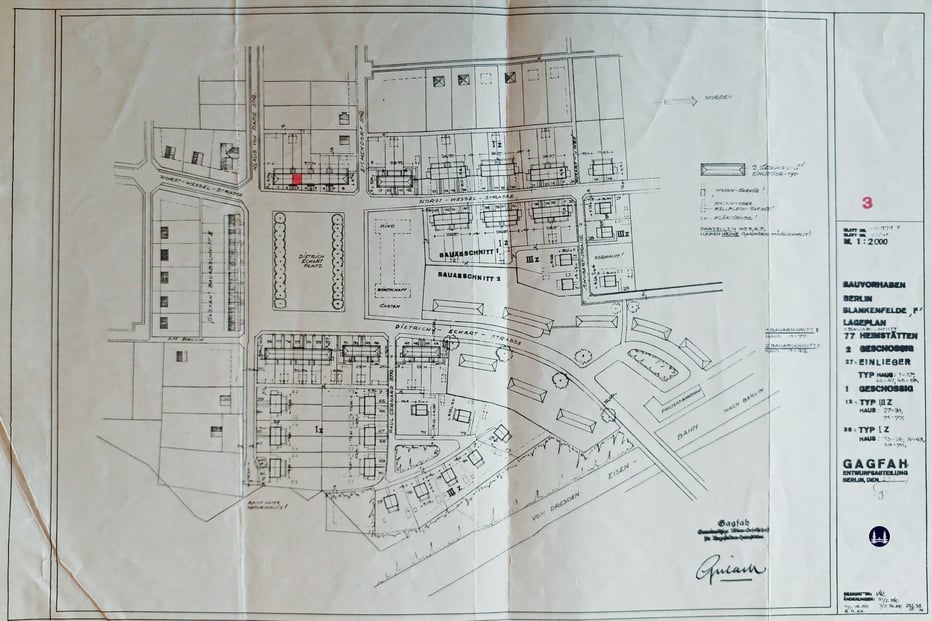

| Lageplan des Bereiches zwischen dem heutigen Brandenburger Platz (damals Dietrich-Eckart-Platz) und dem hier noch projektierten Bahnhof Blankenfelde (wird bereits 1930 genehmigt, aber erst von 1949 - 1950 errichtet) aus einer Gagfah-Mappe der späten 1930er Jahre. Statt kleiner Doppelhäuser entstanden hier vor allem größere Reihenhäuser, die nicht nur materialsparender in der Herstellung waren, sondern vor allem auch größeren Familien Raum boten.

| Durch den Krieg, den Wechsel der politischen Systeme und vor allem der Hauseigentümer blieben nur wenige Dokumente der einstigen Gagfah-Siedlung erhalten. Daher stellt diese Werbe-Mappe der Gagfah für Interessenten und Kaufwillige des "Bautyps 1" eine Seltenheit da - noch dazu, da diese Mappe neben den Bauplänen auch Hypotheken-Zahlscheine usw. enthält.

Strategien2

2 | Entwicklung von Strategien für den Erhalt des Siedlungsbildes

Die Gagfah-Siedlung stellt für Blankenfelde eine besondere städtebauliche Einheit dar, deren Gesamtbild - unter Beachtung heutiger Wohnansprüche - zu schützen ist. Denn das Siedlungsbild unterliegt z. B. durch Grundstücksverdichtungen in Form von Neubauten starken Veränderungen. Zielsetzung ist nicht eine einschränkende Unterschutzstellung der Gebäude im Sinne des Denkmalschutzes, sondern die allgemeine Wahrung des Siedlungsbildes.

Um über den aktuellen Zustand eine Übersicht zu erhalten wurde durch die Fa. Regioteam ein Gutachten erstellt. Am 15. Mai 2025 hat es dazu, um die Wünsche der Bürger in Bezug auf das Siedlungsbild der Gagfah-Siedlung zu ermitteln, im Kopenikus-Gymnasium (August-Bebel-Straße 106a, 18 Uhr) eine Öffentlichkeitsveranstaltung gegeben, auf die bereits im Gemeindejournal April 2025 hingewiesen worden war.